小林正博の「法主絶対論の形成とその批判」を破折す⑥

「師弟子の法門」に関する小林の邪論を破す(下)

|

法義研鑽委員 岡 崎 道 清

《二、『日満への書状』に関する小林の

小林正博は、『佐渡国法華講衆御返事』に説かれる「日興上人→直弟子→信徒」という富士門流の師弟の在り方を、大聖人と六老僧だけの関係にすり替え、さらに、『日満への書状』の一部の文を曲解し、引用して、

「結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回しているのである」(東学研一二〇頁)

と言い放ち、結論として、

「法主絶対論を宗門草創期の文書から伝統法義として立証することは不可能」(同頁)

と述べている。このように小林は、日蓮正宗の「師弟子の法門」を否定するため、文証をすり替え、曲解し、間違った結論を導くという、二重、三重の誤りを犯している。

よって今回は、小林の引用する『日満への書状』を中心に述べ、破折を加えていく。

(一) 宗門上代における佐渡の状況

小林が宗門誹謗のために引用した『佐渡国法華講衆御返事』と『日満への書状』の関連について述べるに当たり、まず、それらの書が著された背景、すなわち、当時の佐渡方面の状況を考える必要がある。

佐渡方面が日蓮大聖人ならびに日興上人有縁の地域であることは、前回の「『佐渡国法華講衆御返事』に関する小林の謬見を破す」で既に述べた。

佐渡方面の僧俗の状況を見るとき、信徒としては、阿仏房の系統が法統相続して、代々、佐渡方面の中心的役割を果たしていた。一方、僧侶としては、大聖人御在世から学乗房、豊後房、山伏房という弟子がおり、そのほかにも大和房日性師や、阿仏妙宣寺や世尊寺に所蔵されている御本尊の脇書(わきがき)から佐渡日行師などの存在が窺(うかが)える。

学乗房は、大聖人が佐渡離島後、一谷(いちのさわ)入道の屋敷内に法華堂を造り、一谷妙照寺を開いたと伝えられている。また、豊後房も弘安二年ころ、阿仏妙宣寺の基礎を作ったと言われている。この両寺には、それぞれ日興上人の御本尊や御消息文が所蔵されているところから、当時、日興上人に連なっていたことが理解できる。

大和房日性師は、大聖人御在世に入信したと伝えられ、のちに本六僧の寂日房日華師に弟子入りしている。日性師については、本間重連の子との説や、中興(なかおき)入道の子との説もあるが、総本山第五十九世日亨上人は、

「順徳上皇の観音堂の堂守でなかったか(取意)」(富士日興上人詳伝五七八頁)

と仰せになっているように、佐渡には縁の深い人であった。佐渡本光寺所蔵の御本尊脇書などによれば、日性師は、延慶三年(一三一〇)六月に日興上人より御本尊を頂いて、十月には本光寺を創建している。日性師は日華師の弟子であるから、重須(おもす)の日興上人とは密接な関係をもって佐渡法華講衆を教化されていたのであろう。その後、日性師は、正和元年(一三一二)に日興上人より、

「佐渡の国の住平十郎安重一周忌菩提の為に舎兄大和房に之を与ふ」(富士宗学要集八巻二一八頁)

と脇書きされた御本尊を授与されている。本光寺の過去帳によれば、日性師はそれから二年後の正和三年(一三一四)に亡くなった。本光寺が創建されてから四年目のことである。

佐渡日行師については、阿仏妙宣寺所蔵の日興上人御筆御本尊の脇書に、

「正安二年九月日沙弥日行」(同二二三頁)

とあるように、正安二年(一三〇〇)当時は沙弥であったが、それから二十一年を経た元亨元年(一三二一)には、「日行房」としたためられた御本尊を賜っている。また、佐渡世尊寺所蔵の日興上人御筆御本尊の脇書には、

「元亨三年六月十三日、聖人御弟子蓮持尼七年(他筆)日行房之を相伝す」(同二一九頁)

とある。つまり、大聖人の弟子である蓮持尼の七回忌の追善供養のために日興上人が御本尊を授与なされ、それを日行師が相伝したのである。これからすれば、日行師は蓮持尼の子供であったとも考えられる。また、日行師は、嘉暦三年(一三二八)にも、「佐渡の国日行房」としたためられた御本尊を賜っている(同二二〇頁)。

このように佐渡においては、大聖人の在世より常に日興上人の流れを汲む僧侶が存在していたことが理解できる。

しかし、一方、他門流においても佐渡に入り、布教する動きが出始めていた。例えば日昭は、風間氏の外護を得て鎌倉に妙法寺を建立したが、文保元年(一三一七)に弟子・日成にあとを譲り、この寺を越後国の風間氏の領内に移し、北越弘通の拠点にするよう遺命した。これによって、寺泊(てらどまり)の隣に当たる三島郡村田の地に村田妙法寺が建立されるに至った。寺泊は佐渡渡島の玄関でもあるので、日昭門流の者達が北越弘通を企て、佐渡に渡ったことは想像に難くない。また、日朗門流も、のちに佐渡塚原に根本寺を建立しているように、佐渡の地に関心を持っていた。

日亨上人は、『佐渡国法華講衆御返事』述作の背景について、

「阿仏房日得の没後より、その曾孫如寂日満帰佐の三十年(筆者注、五十年か)ばかりの間に、富士系ならぬ宗徒が弘教せしことありと見えて、この雑乱を防がんがために、この状が発せられたのであろう。師資の系統明かならざる風来僧を師と仰ぐなの厳制が長文の各所に顕われており」(富士日興上人詳伝四二九頁)

と述べられている。つまり、阿仏房没後五十年が過ぎ、次第に他門流の宗徒が佐渡に入って法華講衆の信心を乱すことを日興上人は憂慮され、式部公や宰相殿を派遣されたのではないだろうか。そして、まず佐渡法華講衆に対して、当御返事をもって正統血脈のない他門流の僧を排除し、日興上人の弟子である「富士の僧」を師と定めるよう教えられたものと拝される。

小林は、『佐渡国法華講衆御返事』について、

「日興上人の言う『しでし』とは、宗祖を師とし、宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とするのであって、その六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めないという立場にたっているからである(中略)要は六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡なのである」(東学研一一九頁)

などと言っているが、日亨上人の「富士系ならぬ宗徒が弘教せしことありと見えて、この雑乱を防がんがために、この状が発せられた」との仰せからすれば、これがいかに的はずれであるか、誰にでも理解できよう。

(二) 如寂日満師について

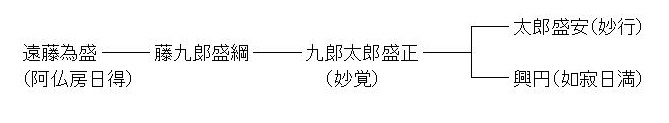

如寂日満師は、阿仏房から三代目の遠藤盛正の次男として、延慶元年(一三〇八)に佐渡において出生したと伝えられる。そして、十二、三歳の年に、重須(おもす)の日興上人のもとに出家得度した。これについて日亨上人は、『日興上人年譜』を引用され、日満師の登山得度の年を元応元年(一三一九)と紹介されている(富士日興上人詳伝六八二頁参照)。

日満師は、元応元年の得度以来、元弘二年(一三三二)に北陸道の大別当として佐渡に帰国するまでの十余年間、重須の日興上人のもとで修行に励んでいる。

これからすると日満師は、『佐渡国法華講衆御返事』がしたためられた元亨三年(一三二三)の四年前には日興上人のもとに入室しており、元亨三年当時には十六歳であった。日興上人が、佐渡法華講衆に対して、

「そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ」(歴代法主全書一巻一八三頁)

と仰せられたことは、あるいは十六歳になる日満師の将来を見据(す)、えられてのことかも知れない。果たして日興上人は、それより九年後の元弘二年(一三三二)、積年の修行を修め、二十五の年齢を迎えた日満師に、佐渡法華講衆のための御本尊と御書等に関する置文を与えられた。

元弘二年七月二十四日付の、この書には、

「日満阿闍梨相計ひて信心を守り子孫迄之を付し、阿仏房の本堂に之を安置し本門寺の重宝たるべし、然らずんば富士本堂に入れ奉るべき者なり、縦(たと)ひ子孫たりと雖も私に之を与へ若(も)し又売買する者は同罪たるべきなり、此の旨に背きて師匠の教訓を用ひざる大謗法の輩に於ては自今以後永く本尊を之を付与すべからず」(富士宗学要集八巻一四五頁)

と記されている。つまり、日興上人は日満師に、佐渡法華講衆に対する「手続(てつぎ)の師」としての立場を与えられたのである。

なお、この文中の、「富士本堂に入れ奉るべき者なり」「師匠の教訓を用ひざる大謗法の輩に於ては自今以後永く本尊を之を付与すべからず」の語に注目すべきである。これこそまさに、日満師が富士門流である明らかな証拠ではないか。

続いて同年十月、日興上人は『師弟並に別当職に補する事』を定められ、

「右佐渡阿闍梨日満は学文授法に於ては日興が弟子たりと雖も代々の由緒有るに依て日蓮聖人の御弟子なり(中略)然れば阿仏房の跡相続の子孫は北陸道の法燈たるべきの由、日蓮聖人の御筆跡の旨に任せて日満阿闍梨は北陸道七箇国の法花の大別当たるべき者なり、大衆此の後此の旨を存知せらるべし、惣じて日興門徒の僧俗等聊(いささか)も之を違失することなかれ、若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」(同頁)

と記されて、日満師を富士門流における北陸道七箇国の大別当に任ぜられ、この手続の師を中心に佐渡講中の盤石なる発展を期せられた。

(三) 「日興上人も前言を撤回した………」との小林の邪説を破す

しかるに、小林は、

「さらに、この書簡の九年後の日満への書状では、次のようにある。

『日満への書状』元弘二(一三三二)年十月十六日『本弟子六人を定め置かれる然りと雖ども阿仏房に於ては直弟子、聖人号を蒙りて仏法を(ママ)慧命を相続し(中略)日満阿闍梨は北陸道七箇の国の法華の大別当為る可き者也』

結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回しているのである」(東学研一二〇頁)

と述べ、『師弟並に別当職に補する事』の『置状』の文をもって、「師弟子の法門」撤回の証拠として騒いでいる。

しかし、ここで小林は、二つのミスを犯している。

つまり、一つは『佐渡国法華講衆御返事』をもって、「六上足いずれかに属することが『師弟子の筋目』を通すことになる」との前提自体が狂っていることである。日興上人は、師弟子の筋目を教えるために、譬えとして大聖人在世における大聖人と六老僧の関係を示されたのであり、師匠を飛び越して「大聖人の直(じき)の弟子」と称する在り方を誡められているのであって、決して六老僧いずれかに属することを教えたものではない。

次に、当『置状』は、小林の言うように、六老僧いずれかに属することを否定し、阿仏門流を認めるために書かれたものではない。冒頭の、「右佐渡阿闍梨日満は学文授法に於ては日興が弟子たりと雖も代々の由緒有るに依て日蓮聖人の御弟子なり……」の文を拝しても明らかなように、まず、日満師は日興上人の弟子であり、また、代々の家柄によって日蓮大聖人の弟子ともされるのである。

また、結文には、「大衆此の後此の旨を存知せらるべし、惣じて日興門徒の僧俗等聊も之を違失することなかれ、若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」と記されている。つまり、日興上人は、日満師が北陸道七箇国の大別当であることを佐渡の大衆に宣言し、僧俗ともにこれに背かないよう誡められた。

もし、小林の言うように、佐渡の僧俗大衆が五老僧の流れに与同し、富士門流ではなく、日満師も日興上人の弟子でないのなら、わざわざ「大衆此の後此の旨を存知せらるべし」とも「惣じて日興門徒の僧俗等聊も之を違失することなかれ」とも「若し此の旨に背くの輩は大謗法たるべきなり」とも、言われる必要などないではないか。

しかるに、小林は、『日満への書状』を引用し、〝日興上人が師弟子の法門について前言を撤回した〟との論を進める上で、「学文授法に於ては日興が弟子たり……」「惣じて日興門徒の僧俗等……」という大切な前後の文証を無視したのである。なんという卑劣さであろうか。

明らかに当『置状』は、日興上人が富士門流である佐渡法華講衆に対して、弟子である日満師を、その家柄や大聖人との因縁、そして法華講衆との結縁を考慮して大別当にされた所以(ゆえん)をしたためられたものである。故に、小林が当書の一部分だけの解釈によって、逆に阿仏房門流を認める文証とすること自体、見当違いも甚だしいと言わなければならない。

日亨上人は、日満師に関する御本尊や『置状』等の文献を挙げて、

「満師が、富士より北陸道の大導師大棟梁として下られし事は明晰(めいせき)であり、曾祖父阿仏房日得の聖祖門下の大地位、すなわち北陸道の大導師格をその子の藤九郎盛綱が伝えて大聖人より御信任を受けた家系が、九郎太郎守(盛)正の妙覚に、またその長男の右馬太郎守(盛)安の妙行に伝わったなかに、次男の興円の如寂丸が阿仏房の伝統の源泉なる富士に登りて猛修練の上、日順日代等の法兄にも提撕(ていせい)せられて、公明に両個の置状を賜わりて佐渡に下りて全佐は申すにおよばず越後地方の法縁にも君臨したのであり、大本門寺建設の要員として重大な広布の御奉公ができたのはとうぜんの事である」(富士日興上人詳伝六八五頁)

と解されている。小林よ、日興上人の時代には「阿仏房の門流」など存在せず、佐渡は純然と日興上人の門流だったのである。

まして、『日満への書状』が、〝師弟子の法門を撤回した文証〟であろうはずがないのである。

《結 論》

以上述べてきたように、日満師への大別当職授与についても、日興上人との師弟相対の信心を抜きにしてはありえないことを知るべきである。

『佐渡国法華講衆御返事』の「六老僧」に関しての御指南も、日蓮大聖人の御在世には、大聖人に連なる六老僧を軸にした師弟関係が強調されたと同様に、日興上人の御在世には、日興上人に連なる本弟子を軸にした師弟関係が大切になることを示されたものに他ならない。日興上人が、大聖人在世の六老僧を譬えに出した所以は、決して小林の言う「六人の上足を正統な弟子とする」などの意味ではなく、日興上人を中心とする師弟子の筋目を正した唯授一人血脈にかなった信仰をすることを教えんがためである。大聖人御在世の六老僧制定の意義を、小林は虚心に考えるベきである。

師弟子の在り方については、例えば『弟子分本尊目録』にも如実にその姿が拝せられる。つまり、日興上人は、日目上人や寂日房日華師などの本六僧については、

「日興第一の弟子也」(歴代法主全書一巻八九頁)

と記されている反面、孫弟子の肥前房日伝師などには、

「寂日房の弟子也」(同九〇頁)

と記されている。すなわち、肥前房は寂日房日華師を通して日興上人に連なっているのであり、直ちに日興上人に連なってはいない。このように日興上人は、師弟子の筋道を厳格に説かれている。

故に、日興上人は、『佐渡国法華講衆御返事』の結文に、

「うちこしうちこしぢきの御でしと申やからが、しやう人の御ときも候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候。そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといはせんずるためにて候。あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうばうにて候也。御こうしうらこのむねをよくよくぞんぢせらるべし」(同一八四頁)

と、大聖人の御在世にも、また滅後にも、師匠を飛び越して師弟を乱す間違った信仰の者がいたことを示し、師弟子の筋目を正さなければならないことを重ねて誡められたのである。

ちなみに、大聖人滅後に自分こそ大聖人の直弟子であると名乗り、師弟子の筋目を乱した謗法の末弟として、波木井日円入道をあげることができよう。波木井日円は、正応二年六月五日の日興上人への書状に、

「日円は故しやう(聖)人の御で(弟)し(子)にて候なり申せば老僧たち(達)もおなじ(同)どう(同)ぼう(胞)にてこそわたらせ(渡)給ひ候(中略)御経にこう(功)をいれ(入)まいらせ候、師匠の御あはれみ(愍)をかぶ(被)り候し事おそらく(恐)はおとり(劣)まいらせず候、ぜん(前)ご(後)のしや(差)べち(別)ばかり(計)こそ候へ、さ(然)れば仏道のさはり(障)になる(成)べしともおぼへ(覚)ず候なり」(富士宗学要集八巻一四頁)

と述べている。要するに日円は、もともと日興上人の弟子であるにもかかわらず、「自分は大聖人の弟子であり、あなた方老僧とは同じ仲間である。御本尊のために功績を積み、大聖人より慈悲を受けたことは、おそらく劣らないだろう。ただ入門の前後の違いだけである」と言ってのけたのである。

これこそ、今の創価学会の体質と全く同じではないか。

日興上人は、このような波木井日円の事例を加味されて、佐渡法華講衆に師弟子の筋目を正すよう厳誡されたと拝される。

しかるに、小林は、この「師弟子の法門」について、

「今回の宗門問題では、宗門側は信徒のあるべき姿勢として師である法主への絶対的信奉に立たなければ仏法は成り立たないとする『師弟子の法門』を強調している。すなわち『師弟の筋目』『師への信』を宗旨とすることは宗開両祖以来の伝統といってはばからないのである。この論理は葬送儀礼における僧侶の介在を正統化する有力な根拠にもなっている。もちろん師弟の筋目を通すことは教団運営の上で必要不可欠であり、宗開両祖以来の伝統であることには、いささかも否定するつもりはない。しかし、強要するあまり、宗祖の仏法を狭隘化させ、息苦しいものにして、信徒を束縛しているところが問題なのである」(東学研一一八頁)

と述べている。これを見ただけでも、小林のそれが学術論文という次元のものではなく、ただ単に小林個人の感情論であることが明白である。

小林は、成仏のための深い教えである師弟相対の法門について、宗開両祖以来の伝統であることを二の次にして、教団運営の上で必要不可欠と言っているが、これは明らかに本末転倒の考えである。このような本末転倒の考えを起こすこと自体、常日頃から師弟相対の信心を教団運営の手段としか捉えていない小林の心根を如実に物語っている。

また、「信徒を束縛している」などの言葉も、彼自身や学会組織の一部の人間が、そのように一方的に思い込んでいるだけのことで、決して宗門では束縛も強要などもしてはいない。逆に、「強要する」「束縛している」などと被害妄想を抱いているようでは、そのうち一般社会からも相手にされなくなるであろう。なぜなら、学校には学校の規則、会社には会社の規則、国には国法があって、それら約束ごとを遵守することによって社会生活が営まれている。同じように仏法にも謗法厳誡等の制誡や法規・法則があるのであり、これらの遵守を「強要」「束縛」というならば、小林は仏教徒以前の欠陥人間と言わざるをえない。さらに言えば、そのうち小林は、現在身を置いている創価学会にも「強要」「束縛」を感じ、恨み、つらみを持つようになるに違いあるまい。

|

| 目次へ戻る |