|

一、御述作の由来

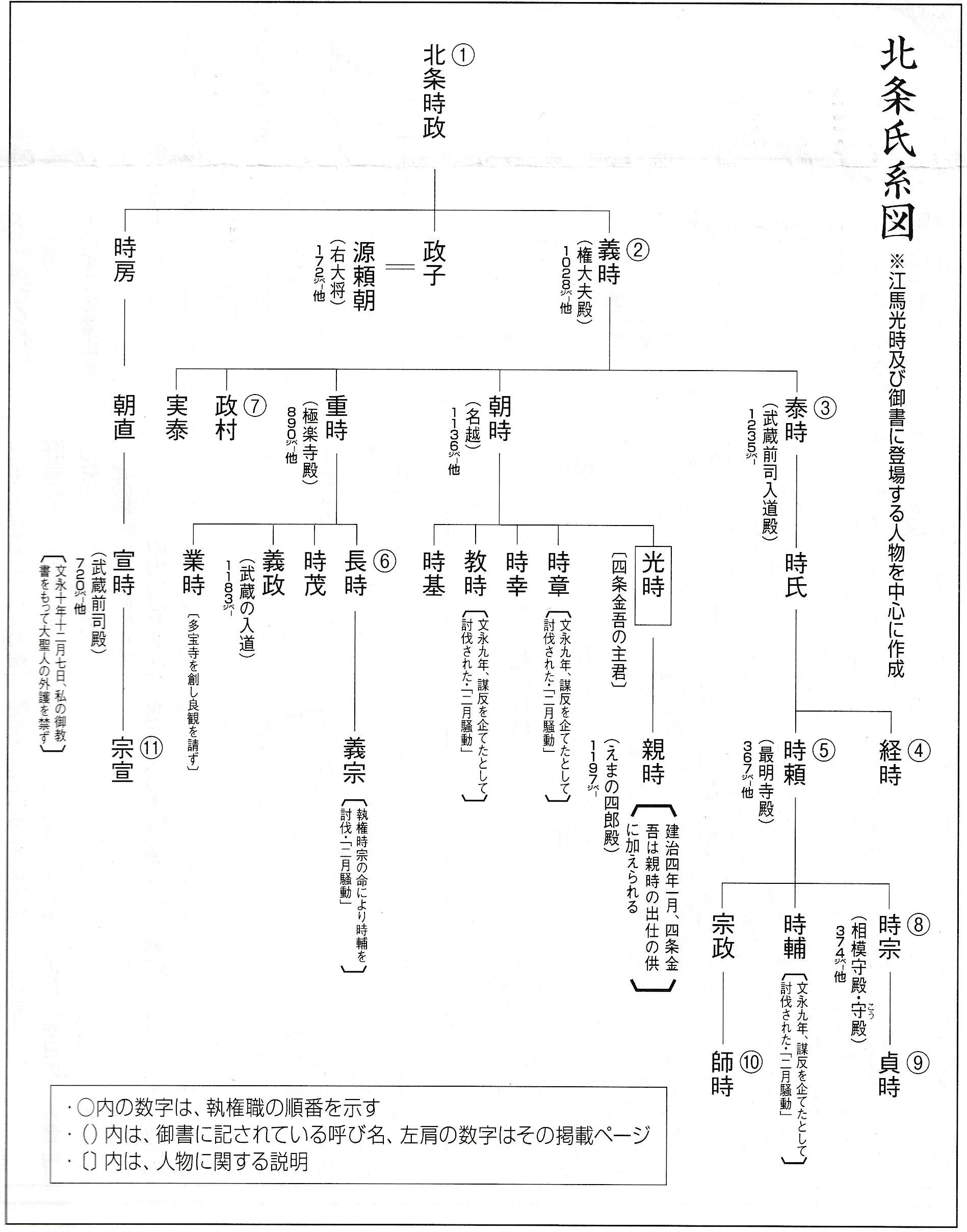

本抄は、建治三(一二七七)年六月二十五日、大聖人様が御年五十六歳の時、身延において認められた御書です。四条金吾頼基が主君・江馬(江間)氏から下し文(上位者が下位者に宛てて出す命令文書)による不当な命令を受けたことに対し、大聖人様が頼基に代わって筆を執られ、その冤罪を訴えられた陳述書の案文です。

御真蹟は現存しませんが、日興上人の写本が北山本門寺(日蓮宗)に蔵されています。 事の発端は、建治三年六月九日に鎌倉の桑ケ谷で行われた問答(桑ケ谷問答)です。 この問答で、当時衆目を集めていた、比叡山から鎌倉に下ってきた元天台宗の僧・竜象房を、大聖人門下の三位房が徹底的に破折し打ち負かしました。

三位房は、問答に先立ち頼基のもとを訪ねて問答の場に誘いましたが、頼基は公用のため同行できませんでした。ただ御法門のことでもあったので、公用を済ませた後に頼基は、その場に参じて傍聴しました。それから二週間を経た六月二十五日、突如、頼基のもとに主君からの下し文が届いたのです。

本抄の末段に述べられている事柄、及び陳状を主君に提出する時の注意点やその後の対応等について詳細に指示された『四条金吾殿御返事』(御書一一六一㌻)を拝すると、下し文には頼基に法華経の信仰を捨てることを誓う起請文を書くこと、またその命に背けば所領を没収し、家臣からも追放する等と記されていたことが伺えます。

下し文を突きつけられた頼基は、即座に身延の大聖人様に、発端となった桑ケ谷問答の顛末を報告し、たとえ所領を没収されても法華経の信仰を捨てる起請文は絶対に書かないとの誓状を送りました。大聖人様は、頼基の強い決意と、正法弘通に対する覚悟を受け止められ、本抄を執筆されたのです。

内容は、江馬氏からの下し文に記される条文を挙げて、頼基がそれに応える形式をもって、順次その潔白を証明して主君江馬氏の誤解を解き、頼基に対する起請文提出の命令を取り下げると共に、讒言をなした者たちと召し合わせて真相を糾明するよう訴えられています。

二、本抄の大意

冒頭、建治三年六月二十三日に島田左衛門入道と山城民部入道の両人の取り次ぎにより主君江馬氏から下し文が発せられ、二十五日に頼基のもとに届いた経過を記されます。

この下し文には、頼基に対する事実無根の事柄や、讒言に煽られた不当な命令が記されていたため、以下、下し文の条文を内容ごとに引用しながら、頼基への嫌疑を晴らし、主君からの起請文提出の命令取り下げを訴えられます。

①竜象房の説法所に乱入との嫌疑

まず最初に下し文の「頼基が桑ケ谷問答の場に徒党を組み、兵仗を帯して乱入してきた」との嫌疑に対し、この問答は三位房と竜象房との法論であって、在家の頼基は一聴衆として居合わせ傍聴していたに過ぎず法論に口を挟むことなどできないのはもちろん、徒党を組み、武器を携えて法座を乱すなどは断じて有り得ないと否定し、そのような讒言を主君に吹き込んだ讒人等を召し合わせて真相を究明することを要請されます。

続いて、桑ケ谷問答における一連の顛末を記されます。

◆桑ケ谷での間答は、以前から竜象房が「もし不審がある者は私の所へ来て間答し、その不審を晴らしなさい」と吹聴していたことによるのであり、六月九日も竜象房が説法中に同様の言葉を豪語し、その説法が終わってから質疑に入ったこと。そこで三位房が、法華経と爾前経の正邪についての問いを皮切りに、竜象房の邪義を破折し始めたこと。

◆問答が進む中、返答に窮した竜象房が「古の賢人哲人を疑うのはいけない」「弘法大師や法然上人を悪く言うと聴衆等が怒り乱れるので、これ以上の問答はできない」等、言い逃れをしながら狼狽し、最終的には進退極まって口を閉ざしてしまったこと。

◆三位房が法華経の経文等を挙げ、「真の智者ならば、世に悪法が弘まるのを見過ごさずに諌めるべきであり、真の聖人ならば自らの身命を惜しまず、世間や人を憚らず、正法を弘めて正義に導くべきである」「私の師匠である日蓮大聖人は、身命を惜しまず、幾多の難に遭おうとも、正法弘通に徹してこられた正師である」等と述べた上で、竜象房に向かって、「あなたの法門理解の程度で説法をするならば、人を救うどころかかえって師檀共に無間地獄に堕ちてしまうため、今後このような説法は止めるべきである。本来ならば、このような発言は控えるべきとも思ったが、あなたの無責任な説法を聴聞している人々が悪道に堕ちることが不憫に思われたので敢えて申し上げた」と警告して問答が終結したこと。

以上、三位房と竜象房による問答の応酬について詳しく記された上で、頼基自身は法座に遅れて参じた一傍聴人に過ぎず、武装して乱入するなどなし得ない旨を強調すると共に、問答のあった桑ケ谷付近で頼基を知らない者はいないため、頼基を妬む人による讒言であると考えられるので、実際に讒訴した者たちと双方を召し合わせて、真相の糾明を果たしたいと要求されます。

②主君の信奉する良観を批判した件

次に、下し文の「頼基は主君が信奉する極楽寺良観を批判した」との指摘に対し、まず良観房の実像を示されます。殊に良観は、表向きは高僧を装い、周囲から尊敬を得ているが、実には天魔が身に入った悪僧であり、大聖人に怨嫉憎悪を懐き、権力者を煽動してまで大聖人を断罪するように仕向けた人物であること。またその本性が露わになった文永八(一二七一)年六月十八日からの祈雨の勝負の顛末を明かして、良観がいかに欺瞞と誑惑に満ちた悪侶であるかを訴え、江馬氏に対し、良観への妄信を改めるよう勧められます。

③良観が称賛する竜象を批判した件

次に、極楽寺良観と共謀する竜象房の虚像を暴かれます。桑ケ谷問答で三位房に論破された竜象房は、かつて比叡山に住む天台宗の学匠でありながら、真言密教の修法として人肉を食していたことが発覚し、比叡山の山門派の衆徒等によって誅罰されるところを逃げて行方を眩ましていたこと。それが数年を経て鎌倉に出没し、鎌倉でも人肉を食しているため、人々から怖れられていること等を明かして、実に僧侶の装いをなして世間を欺く破戒の者に他ならないことを述べて、重ねて主君の迷妄を指摘します。

④主君に従わないのは「非礼」について

さらに下し文の「主親の所存に随従することは、仏神の冥加にも世間の礼儀にも手本であるのに、頼基はそれに随従しない」との条文に対し、世法における孝養の大切さや、仏法で説く報恩の大事を弁えつつも、もし主君や親が道義に反する場合は、忠孝の義より、臣下や子から諌言すべきこと。さらに仏法の報恩の意義に照らして、重恩の主親に誤りがあるならば、それを諌めることこそ真の主従関係であると示されます

その先例として、阿闍世王に仕えていた耆婆大臣が、阿闍世王の悪法への妄執を諌言して救った故事を引かれ、今、頼基も主君の妄信を破り正法に導く決意で諫言していること、さらに主君の謗法を諌めずに放置するならば、頼基も与同罪を蒙ることを述べて、主君に捨邪帰正の大事を訴えます。

そして、四条家は父頼員の代から親子二代にわたって忠実に江馬氏に仕えてきたこと。中でも頼基は、文永九年の「二月騒動」で、名越家に縁の深い主君が窮状に陥った時、自害も辞さない覚悟で馳せ参じたことを述懐しつつ、家臣として忠誠を尽くすことはもとより、仏法の上からも主臣相互の成仏を求め、頼基が日蓮大聖人の教えこそが末法適時の正しい信仰であると確信するに至った経緯と、その正義をもって主君をお護りしたいと祈ってきたことを記されます。

さらに、平安時代以降、日本を害してきた真言に加え、鎌倉時代に至って禅や念仏の悪法までも蔓延したため、諸天善神が未曽有の天変地夭をもって警告したのに、一向に謗法を改めないので、さらに諸天善神は隣国に仰せつけて法華経誹謗の人々を治罰するに至ったこと。その災難の根本原因を知っているのは日蓮大聖人ただ御一人であることから、頼基は法華経の信仰に主君を導くため、讒言等を蒙っても主君を救うことに専心してきたが、もし頼基が主君のもとを去ることになれば、主君はたちまちに無間地獄に堕ちてしまうと訴えられます。

続いて、日蓮大聖人の正義に比べて、良観房の律宗は小乗戒に偏執するもので、経文に照らしても全く無意味な教えであること。

さらに、このたびの竜象房や良観房の策謀による讒言を真に受けた主君の不当な命令に従って頼基が起請文を書くならば、仏法の厳格な因果の道理に照らして、主君の身の上に法華経の罰が現われ、名越の公達が横死したことと同じようになってしまうと訴えて、起請文を提出することは絶対にできない事由を陳述されます。

最後に、頼基に事寄せて大事を引き起こそうと謀っている讒人等と召し合わせた上で、事の真相を糾明されるよう重ねて述べられ、本抄を結ばれます。

三、拝読のポイント

邪法邪師の策謀に屈せず信仰を貫く

竜象房について、本抄には、

「彼の竜象房は洛中にして人の骨肉を朝夕の食物とする由露顕せしむるの間、山門の衆徒蜂起して、世末代に及びて悪鬼国中に出現せり、山王の御力を以て対治を加ヘむとて、住所を焼失し其の身を誅罰せむとする処に」

とあり、天台僧であったにもかかわらず、京都市中にて真言密教の修法として人肉を食していたことが発覚し、建治元年四月に、比叡山の山門派の衆徒等によって住坊を焼き払われ、所を追われていたことが判ります。

これに関しては『天台座主記』の建治元年の項目にも、

「四月二十七日、山門の衆徒、群下りて東光寺に集会し、公友並びに犬神人(京都祗園社に隷属し清掃・警固・葬儀・埋葬等に従事した身分の低い下級神職。祗園社が延暦寺の末社であったため延暦寺の兵卒となることもあった)を差し遣わし、竜象上人の住房に於ては之を焼き払い、中山の住房に於ては、犬神人等之を破り取る」

とあり、右文中の「竜象上人」と、鎌倉へ流れてきた竜象とが同一人物であったことは間違いありません。しかも「上人号」を受けるほどの高僧でもありました。

また、人肉を食すという修法については、

『秋元御書』にも、

「真言師・禅宗・持斎等人を食する者国中に充満せり」(御書 一四五〇㌻)

とあることから、当時、真言密教の修法が全国的に行われていたようです。

竜象房は、比叡山の衆徒から誅罰されそうになる直前に逃亡し、二年ほど影をひそめていましたが、建治三年ごろに鎌倉へ出没し、偽善者の邪僧・極楽寺良観と相通じ、鎌倉大仏殿の西にある桑ケ谷に住して、日夜、言葉巧みに民衆を誑す説法をするようになったのです。

それが三位房との問答で徹底的に破折されたために、ついには良観と結託して、日蓮門下の者を鎌倉から追い出す策謀を企て、まず鎌倉の代表的檀越であった四条金吾頼基に狙いをつけ、以後、種々の迫害をなしてきたのです。

しかし、頼基はいかなる苦難に遭遇しても、大聖人様の御指南を仰ぎながら、正々堂々と法華経の信仰を貫きました。その結果、虚偽の讒言による疑いも次第に晴れ、建治四年の一月頃には主君からの勘気も解けて、新たに三カ所の領地を授かりました。

苦境を乗り越える道は破邪顕正の折伏

本抄に、

「重恩の主の悪法の者にたぼらかされましまして、悪道に堕ち給はむをなげくばかりなり」

等と記されるように、四条金吾頼基は、主君への報恩のため、江馬氏を悪法から救い、大聖人様の正法に導くため、破邪顕正の折伏を実践していきました。

その最中、竜象房が桑ケ谷問答で大敗を喫したために極楽寺良観が策謀を巡らし、頼基に対する讒言を煽動して主君に不当な命令を下させるまでに至ったのです。

しかし、この苦境にあっても頼基は動揺することなく、直ちに大聖人様の御指示を仰ぎ、常に仏法の正義を軸としながら主君への忠誠を尽くすことに徹しました。そのため、一時は所領没収等の処遇に遭いましたが、その後、流行病を患った主君に対し、医術の面から懸命に治療施薬し、主君の命を救うことに尽力したため、次第に主君の誤解も解けて、以前よりも大きな信頼を得るに至りました。

どれほどの苦境や困難に遭っても、大聖人様の御教導に従い、身軽法重・死身弘法の折伏実践を貫き通し、見事に妙法受持の大功徳を顕わした頼基の姿こそ信仰の模範です。

本宗僧俗は、血脈付法の御法主上人猊下の御指南に信伏随従し、広宣流布をめざして折伏を実践し抜くところに、一切の苦境を根本から打開する道があることを確信し、破邪顕正の折伏に精進することが肝要です。

四、結 び

御法主日如上人猊下は、

「本年、宗門は『今こそ 折伏の時』の標語のもとに、僧俗一致して前進をしておりますが、その行く手にはあらゆる障魔が競い起こることは必定であります。しかし、(中略)魔が競い起きた時こそ、信心決定の絶好の機会と捉え、一人ひとりが妙法受持の大功徳を確信して、決然と魔と対決し、粉砕していくことが大事であります」(大白法 一〇七七号)

と御指南されています。

いかなる障魔や困難が競い起ころうとも、大御本尊様への絶対信をもって、いよいよ信心強盛に唱題に励み、僧俗異体同心の団結をもって、最高の報恩行である折伏

実践に邁進してまいりましょう。

|