大日蓮・第749号(平成20年7月号43~52頁)

戒壇の大御本尊誹謗の悪書『日蓮と本尊伝承』を破す⑤

金原による文献乱用の欺瞞を糾す(二)

長谷川 信 達

|

一、「御下文」は『法華証明抄』にあらず

前号でも述べたように、『日興跡条々事』の草案『日興跡為後書置条々事』には、次の記述がある。

「日興カ当身・

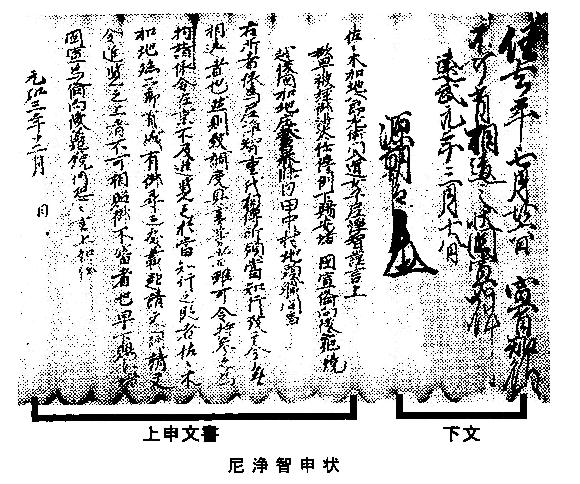

金原は、「弘安二年」が御本尊御図顕の年ではなく、あくまで日興上人が御本尊を給わった年、すなわち「所給」の年であると主張する傍証として、右の本文の傍らに加筆された「御下文」の語に注目し、弘安五年には「御下文」が大聖人から日興上人に与えられたとする。

ここで言う「御下文」とは、総本山第十七世日精上人の『家中抄』に、

「御下文とは天子より御下文なり」(日蓮正宗聖典六六一頁)

とあり、また、要法寺日辰より総本山第十三世日院上人に送られた書状に、

「日目上人は○高開の代官として鳳闕に奏聞し鎌倉の訴状既に四十二度に及ぶ、帝王即ち奏状並に三時弘経の図を得て園城寺の碩学に讎校(しゅうこう)せしむ、碩学上書して云く三時弘経の勘文殆んど以つて符合すと取意、帝王感悦して御下し文を賜ふ、其文に云く朕(ちん)若し法華を持たば富士の麓を尋ぬべしと取意」(富要八-三三〇頁)

とあるように、日目上人の奏聞に対して天皇より賜った下文(くだしぶみ)と伝えられるものである。

しかし、金原は、

「『草案』に記された『弘安五年二月二十九日』という日付によって、この『御下文』は宗祖が日興に与えられた『法華証明抄』であると考えている」(日蓮と本尊伝承一五五頁)

として、『法華証明抄』こそが「御下文」であるとの新説を提示し、「ほぼ確定」(同頁)などと自画自賛している。

たしかに金原が言うように、『日興跡条々事』の草案には「弘安五年二月廿九日御下文」と記されている。また総本山に所蔵する日興上人御書写の『法華証明抄』には、「二月二十八日」の日付の上に、追記として日興上人御自身が「弘安五年二月廿九日」との到来日を書き加えられている。

「所給」にかこつけて戒壇の大御本尊を否定したい金原は、この追記の到来日を絶好の材料と見たのであろう。

むろん、肝心の『法華証明抄』の御真蹟には「二月二十八日」という日付のみで「二十九日」の文字はなく、日興上人による到来日の加筆もない。仮りに金原が言うように、「御下文」が『法華証明抄』であった場合、その御真蹟に「弘安五年二月二十九日」を特定できる御記述がないというのは、宗門の重要書を特定する証拠としては、はなはだ脆弱(ぜいじゃく)であり、後代の誠証になりえないという問題が生じる。常識で考えても、譲状に記す場合、『法華証明抄』であれば、実際に御真蹟に記載された「二月二十八日」とするのが当然であると言える。このことからも「御下文」と『法華証明抄』は無関係であることが明白である。

次に、金原は日興上人が書写された『法華証明抄』の末尾にある「下伯耆房(=伯耆房へ下す)」の「下」の字こそ、『法華証明抄』が「御下文」であることの根拠であると主張するのである。

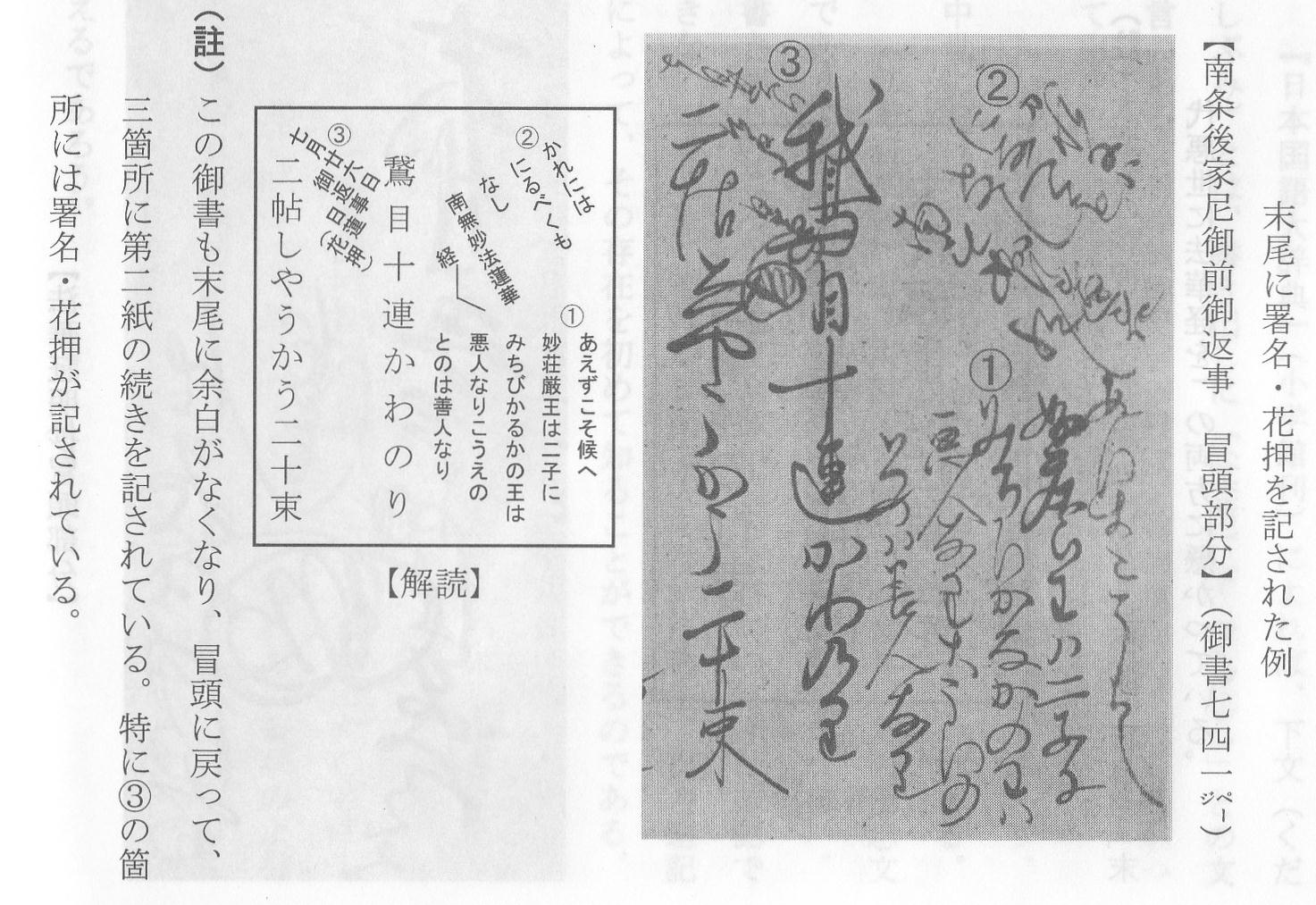

この「下伯書房」は日興上人の写本によってのみ拝されるもので、御真蹟には記されていない。おそらく本抄の上紙(包み紙等)に書かれたものであろうが、金原も指摘するように、日興上人が給わった御消息のなかで「下す」の意で宛名等に「下」字をもって与えられたものは、当抄のほかに『伯耆殿御返事』の宛名に、

「伯耆殿

日秀

日弁等へ下す」(御書一三九九頁)

とあり、また『聖人等御返事』の上紙(日興上人写本)にも、

「下伯耆房」(『聖人等御返事』日興上人写本・北山本門寺蔵)

とあって、計三通の御消息ということになる。

日興上人は、これら三通の御消息に認(したた)められた「下」の字に重要な意義を感じられ、『伯耆殿御返事』『聖人等御返事』の日興上人写本には、追記としてそれぞれ、

「日興数通の御状を給中にも此沙汰時之一(二)通之外、下字給たる御書無レ之、余所一字、巳三字下也」(『伯耆殿御返事』日興上人写本・北山本門寺蔵)

「六人御弟子中ニモ下字給たるハ日興外ニ無レ之、日興か給中ニモ此御状(二通)外に無レ之、又余所一字有レ之」(『聖人等御返事』日興上人写本・北山本門寺蔵)

と示されている。

しかし、これらの注記には、『法華証明抄』のみを御下文として特別視するような文言は一切、見られない。あくまで他の二通と同様の扱いであり、いくら重要な意義を持つ「下」の字があるからといって、『法華証明抄』のみを「御下文」とするのは早計である。なぜなら、金原の論法でいけば、「御下文」は三通、存在することになってしまうからである。

こうした矛盾を補足するためであろうか、金原はさらに、

「書状の上書に『下伯耆房』と記され、日蓮にはめずらしく本文第一紙の袖に『法華経の行者 日蓮(花押)』と、病中とは思えぬ雄渾な墨痕を認められて、まさに当時の『下文』の形態をもって与えられた御状である」(日蓮と本尊伝承一五五頁)

と述べ、『法華証明抄』が「下文」の形態を備えた特別な文書であると言う。

|

||

|

||

|

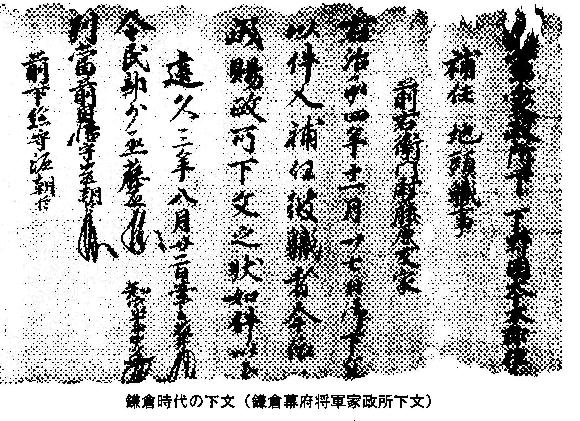

『日本国語大辞典』(小学館刊)によれば、下文(くだしぶみ)とは、書き出しに「(某所)下(くだす)」との文言のある文書の総称で、一般に上位機関から下位に向かって出される命令文書のことを言う。

しかしながら、『法華証明抄』の御真蹟を拝するかぎり、中世における下文とは、全く性質を異にするものである。

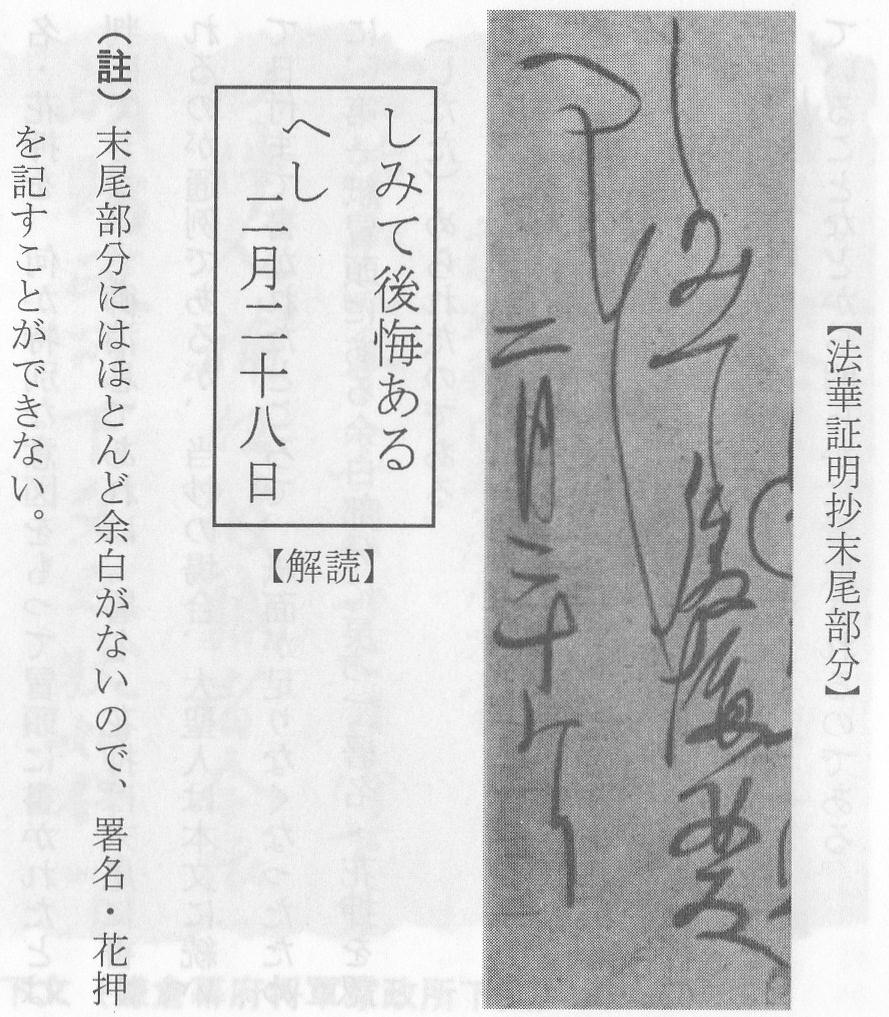

『法華証明抄』は南条時光に対して与えられた御消息文であり、内容的にも「下文」の形態を備えたものではない。書き出しどころか、本文全体からも「下」の文字は確認できないのである。それが日興上人の写本にある、次の追記によって、その存在を初めて知ることができるのである。

「弘安五年二月廿九日 二月二十八日

御判ハはしかきにあり

下伯書房」(『法華証明抄』日興上人写本・総本山大石寺蔵)

この追記によって明らかなことは、金原も「書状の上書に『下伯耆房』と記され」と言っているように、「下伯耆房」は、本文中の言葉ではなく、上紙に記された文言と言えるであろう。

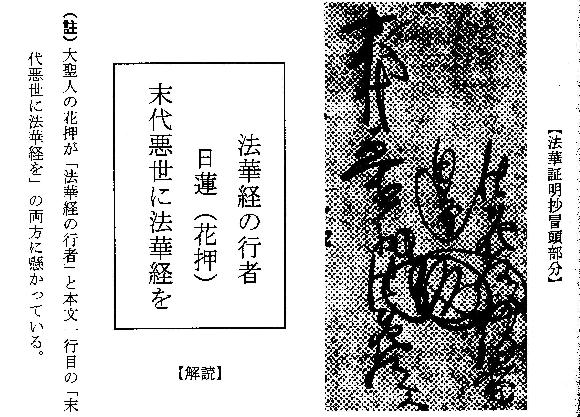

また、金原は「日蓮にはめずらしく本文第一紙の袖に『法華経の行者 日蓮(花押)』と、病中とは思えぬ雄渾な墨痕を認められ」として、これを「下文の形態」としている。

当抄の御真蹟の冒頭には「法華経の行者 日蓮(花押)」と書かれ、これまで編纂出版されてきた諸御書等も本章の冒頭にこれを置いている。しかし、大聖人がこの署名・花押を、何か特別な意図をもって冒頭に書かれたとは判断できない。御消息であれば、署名・花押は末尾に書かれるのが通例であるが、当抄の場合、大聖人は本文に続いて日付まで書かれたところで、紙面が足りなくなったために、第一紙冒頭にある余白部分に戻って署名・花押を認(したた)められたのである。

このことは、日興上人の追記に「御判ハはしがきにあり」と記されていることからも明白である。署名・花押が最後に認められたことは、「法華経の行者」「日蓮」と本文行の位置、また花押が「法華経の行者」と本文の両方に重なっていることなどから明らかに看取されるのである。

|

||

|

||

|

||

|

御書のなかにこうしたケースは多く存在する。大聖人は、御消息を認められる際、当時の書式に倣(なら)い、文書の袖(第一紙の冒頭部分)には余白を設けられ、その内容や状況によって、文書頭の袖に戻り、追伸や署名・花押を記されていることがしばしば確認され、当抄もまたその一例であると考えられる。

また、一般的に見ても、平安から鎌倉時代の書札礼には、『法華証明抄』のような形態の文書を「下文」であるとする例は皆無であり、そのような説はけつして成り立たないのである。

また、金原は、

「日興在世当時は『聖人の御下文』と通称されていたのかもしれない」(日蓮と本尊伝承一五九頁)

と推測しているが、歴史的に見ても、当抄には、『死活抄』との名称は存在したものの「御下文」と呼称された形跡は全く見当たらない。もし、富士門流上代において、「御下文」としての位置付けがなされ、まして日興上人が直々に命名され、他の御書よりも特別な意義をもって別格な扱いを受けたのであれば、その伝承が残っていても不思議ではないが、伝承の経路をたどってみても、そのような事実は確認できない。

さらには、日興上人の初七日忌に日目上人・日仙師・日善師の連名で記された『日興上人御遺跡事』には、

「日蓮聖人御影並御下文園城寺申 状」(歴全一-二一三頁)

とあり、「御下文」に続いて「園城寺申状」が割注として記されている。たいてい、割注は前に記された内容に関連する場合に施される書式であることから、「御下文」と「園城寺申状」は不離の関係にあると見るべきである。

また、この、「御下文園城寺申 状」の記述の意味として、次のようにも考えられる。

鎌倉時代の下文には、申請書類の前後の余白や裏などに許認可の意を書き記した「外題(げだい)」という形態もあった。その一例として、養和二(一一八二)年五月の『吾妻鏡』には、

「廿六日 乙未 金剛寺僧徒が訴の事(中略)今日沙汰を経られ、外題を成し下さると云々」(全訳吾妻鏡一-一二六頁)

とあり、相模国の金剛寺僧徒が申状をもって鎌倉幕府に訴えた件について、源頼朝が申状の一部に外題を記して金剛寺に下したと記されている。

「園城寺申状」にも、あるいは外題がついており、「園城寺申状」に「御下文」そのものが記されていたとも考えられるのである。

|

||

|

||

|

いずれにしても古来の所伝の如く、日目上人が大聖人の代官として「園城寺申状」を呈したことによって、天皇より下されたのが「御下文」であると見るのが自然である。

二、『三師御伝土代』の「日興上人と御本尊にあそはす」の解釈について

金原は、『御伝土代』に記された、

「さてあつわらの法花宗二人ハくひをきられおハん、その時大聖人御かんあつて日興上人と御本尊にあそはす」(歴全一-二六六頁)

との文について、

「右は大石寺四世日道筆とされる『三師御伝土代』の一文である。戒壇本尊を絶対視する人々の一部には、右文中の『その時大聖人御かん(感)あ(有)って日興上人と御本尊にあそ(遊)はす』を、『日興上人とともに御本尊を認められた』と解釈して、これが戒壇本尊を指すと主張するものがある(中略)文脈に沿って素直に読めば、『日興上人と御本尊にあそばす』とは、『「日興上人」と御本尊に認められた』と解釈するのが最も妥当な解釈である」(日蓮と本尊伝承一六〇頁)

と述べている。

しかし、授与書に「日興上人」と記された御本尊は存在せず、宗門上代の文献にもその片鱗すらうかがえない。これも戒壇の大御本尊との関連性を一切、排除しようと謀(はか)る金原が、その我見をもとに企てた乱暴な会通である。

そもそも、金原は当該箇所の考察において、『御伝土代』の先に引用した箇所に続く、

「興の同弟子日秀・日弁二人上人かう(号)し給」(歴全一-二六六頁)

との御文も『聖人等御返事』のことであると断定し、その上で、

「『聖人』を『上人』としたり、『御書』を『御本尊』とするなどの他、随所に誤謬や潤色がみられ、正史としての信用度に疑問がある」(日蓮と本尊伝承一六二頁)

との見解を示している。

すなわち、「日興上人と御本尊にあそはす」の「御本尊」が「御書」の誤謬(ごびゅう)であり、「上人かうし給」の「上人」は「聖人」の誤記であると言うのである。これ自体、首肯し難い見解であるが、続いて金原は、

「『日興上人』と認められた御本尊があったのかもしれないが、当文が戒壇の板本尊を指すとするのは、到底無理な話である」(同頁)

と記し、さらに当該箇所の注記には、

「この時(『御伝土代』執筆の時)には、この『日興上人』と認められた御本尊が存在していたのかもしれない。実際、宗祖御本尊に『日頂上人(、、)授与之』の例があり(『本尊集』【53】)、日興にあったとしても不思議はない。筆者は、同日書顕と推される『本尊集』【54】にその可能性を感じている」(同二〇六頁)

と言う。

すなわち、『御伝土代』の記述を「誤謬」「潤色」としながらも、これに該当する御本尊の考察をしているのである。

しかし、本尊集五十三番の御本尊は弘安元年八月の御図顕であり、「大聖人御かんあつて日興上人と御本尊にあそは」されたのは法難の渦中である弘安二年十月のことである。よって、双方に関連性がないことは一目瞭然である。

金原の論法でいけば、熱原法難における功績から弘安二年十月に日興上人に対して初めて上人号の認められた御本尊が授与されたはずであり、弘安元年授与の御本尊がこれに該当するわけがない。しかも『御伝土代』の記述を「誤謬」「潤色」と見ているのであるから、金原の主張は論理的に破綻(はたん)を来たしている。

要するに、金原の所論は本門戒壇の大御本尊偽作説に立脚するが故に、このような整合性に欠けた牽強付会(けんきょうふかい)のものになるのである。

『御伝土代』の「日興上人と御本尊にあそはす」との記述は、本門戒壇の大御本尊御図顕における尊い伝承であり、当該御文はその甚深なる意義の上から拝すべきなのである。

お わ り に

以上、金原の文献乱用に対する破折をしてきたが、最後に付言すれば、『法華証明抄』に関する金原の論証は、何も独自の新説ではない。自称正信会の発行する『継命』紙の記事にヒントを得た二番煎じである。それを、あたかも自分が発見したかのように論じている辺りが、実に校滑(こうかつ)であり、滑稽(こっけい)である。

とはいえ、金原のように、いたずらに文献を乱用し、富士門流に伝わる珠玉の伝承を、都合のよいように捏造(ねつぞう)することは許し難い所業であり、これは直ちに御開山日興上人に対する冒涜(ぼうとく)行為になることを念記しておきたい。

|

| 目次へ戻る |